- HOME

- 繋がる

- 年輪を重ねることはそれなりに愉しい人生

- Vol.10 只浦豊次 氏

只浦:『三澤屋』のほうが有名になっていますが(笑)、私の仕事は建築家ではなく建築屋さんです。昭和55年に株式会社東建を設立しました。当初は普通の建築をしていたのですが、大内宿の人間ですから、やはりアンティークの世界に入っていくことが道理に合うことでした。古民家の利用、古材の再利用は、私の建築分野のオリジナリティとして確立しました。現在は

只浦:家族の歪みというのは、家を大きくするだけでは解決できないんです。たとえば嫁と姑の問題などは根が深くて、ときに足音も聞きたくない、ということだってあるんです(笑)。それは、別宅を造っても解決しないものだと私は思ったのです。どうすれば解決するのかというと、それは、いなくなることなのです。でもお互いに死ぬわけにはいきませんからね(笑)。そうすると、家族が逃げる場所を作ってあげればいいんじゃないか、と。「男の隠れ家」という雑誌がありますが、私は「家族のかくれや」というものを考えました。

只浦:それは広くなくていいのです。たとえば1週間くらいで、1人あるいは2人で仕事の息をぬく場所、または子どもが試験勉強に集中する場所、あるいはおばあさんが1週間自分で生活してくる、というように。家族がお互いに離れて生活することによって、家族の必要性を感じて、フレッシュな気分でまた家族と向き合えるというようなことができないだろうか、ということです。家族がお互いの好きなジャンルを愉しめる空間にしたいと考えました。

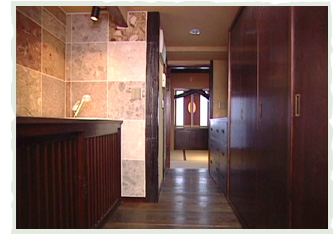

只浦:東京の四谷に20年前買った中古マンションを、古木を再利用して、昨年私流の空間を再生しました。外車を1台買うかわりに、そこをお互い息を抜く場所にしたら、経済的にも有効ではないだろうかと考えます。古木は、どんどん世の中から捨てられてしまいますね。実は古木には、まだ生きる力があるけれど、人間がそれを認める力がないだけなんです。ややもすると人間社会だって、あなたもういらないのよ、って言われるようなものじゃないですか(笑)。

只浦:私は大内宿の集落で生まれ育ってきました。しかし、古民家が壊されていき、そのなかで使われている古木が無残にも壊されて燃やされてしまう、という現実を目の当たりにしまして、なにか間違っているのではないだろうか、なにか大切なものが失われてしまうのではないだろうか、という疑問を感じました。

会社を設立して1年目のときに、会津きっての明治の大商人「葛岡庄兵衛」の土蔵屋敷(20戸)を壊して駐車場にする工事を請け負って、重機作業で取り壊していたのですが、そこに、あるお爺さんが憤慨して飛び込んできたのです。「お前さんたちは、なんてことをするんだ」と、顔を赤らめ激昂し、今にも湯気が湧き立たんばかりの勢い。口論になりましたが、お爺さんは「今からでもいいから、残せるものは残してくれ。自分も近い将来店を造るので、あんたに仕事を頼むから、丁寧にほぐして保管しておいてくれ」とのこと。「こんな使い古しの材料をいったいどうするのだろう」と思いながらも残すことにしました。

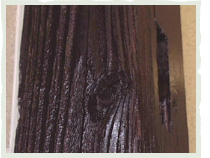

只浦:そして翌年、いよいよお爺さんの店造りが始まりました。それが、和菓子の老舗「会津葵」本店だったのです。「古木は素晴らしいものであり、古木は壊すものではなく使いこなすもの」だと実感しました。古木の太い梁や、曲がった梁が美しく甦っていくではありませんか。私はすっかり古木、古材のとりこになってしまいました。この出来事が、自分を見つめ直すきっかけになり、私の人生までも変えることになったのです。建築屋として生きのびていくためには、自分の持ち味を生かすことであると気づきました。それから古木のストックが始まり、今では古木のコレクターになってしまいました。集めるのではなく、古木を再利用するのが仕事なのですが(笑)。古木はその色合いというか、風格というか、今の塗装の技術では到底出せないものですね。

|

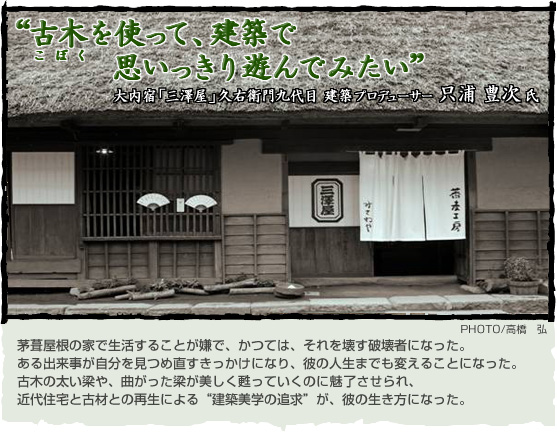

只浦:実は若い頃はこの茅葺屋根の家は嫌いだったんです。生活美として維持するために、メンテナンスもたいへんですし、特に冬の季節は辛いこともたくさんあります。逆に夏は本当に過しやすいです。一方、観光客を呼ぶための道具であるということも否定できません。観光資源のひとつだということで、手入れをして美化して観光客を待ち構えているわけですが、そのなかで自分の人生美とか、生活美としても大事にしていかなければ、人も好きになってくれないと思います。

今では、茅葺屋根の家は私の誇りです。とくにお客さんがいなくなった夏の夜は最高です。でも冬は隙間だらけですから、寒くてたいへん(笑)。日本の木造建築がなぜ残ってきたかというと、“人”のための建築ではなくて、“木”のための建築だからです。木が長くしっかり残るには、このように風通しがいいのが、日本の高温多湿の気候には絶対条件です。儒教の教えでも、寒ければ頭がよくなると言われています。寒いとからだを動かしますから、からだが健康になります。元来、人間の健康とか脳の刺激を考えると、木造建築はとても上手く造られています。そういう思いで、茅葺屋根の家を愉しんでいるところです(笑)。

只浦:25歳のときに、こんな貧しい田舎には嫁さんもこないだろうし、近代住宅の憧れから、自分の生まれ育った築250年の由緒ある家の大改装を、大きな借金をして実行しました。でも、本当に壊していいのかな、という思いもありました。その頃、この地区が国の伝統的建造物群保存地区の選定をめぐり運動をしていたので、若干後ろめたさもあり、茅葺屋根だけはとっておき、中は全部近代的にしてしまいました。それで、近代文明を手に入れたと勘違いをしてしまったのです。ところが、夜遅く疲れて仕事場から帰ってきても、この家(資産)を持っているという喜びがないんです。なにか違ったかな、という気持ちでした。

その頃に美の達人とも言える、会津葵のお爺さんとの出会いで、はっという気づきがあったのです。バカなことをしたなという思いで、元に戻そうと思いました。そして7年後に、もう一度大きな借金をして元に戻したのです。私はこの集落や茅葺屋根の家で生活することの嫌さも知って、壊す破壊者にもなりました。それを悔いる人にもなり、それを復元する人にもなったのです。最終的には自分の愚かさに気づきました・・・。 今はこの家を持っているという喜びもあり、この空間に入ると心から安らげるんです。この集落は私に、本当に大切なものはなにかを教えてくれました。 |

只浦:100年も200年も、また200年以上経っている建物もあります。木造建築が今まで残ってきたかを考えると、要因が3つあったんです。

1つ目は、“木を選ぶ力”。昔の人の技術には木を選別する力があったのです。家を建てるときに棟梁とあ・うんの呼吸で山師さんとか、元山さんがいたんです。建物の平面図を見ると、山の木を見て、使う場所によって適材適所の木を選び抜く力を持っていたのです。昔は北側に建てる柱は、北側の斜面に立っている木を使うというようなこだわりがあったのです。日本は素足文化の国ですから、手・足・目に触れるものは全部、木の材質が違ったのです。木をまさに適材適所に使い分けるのです。

2つ目は、選ばれた木を使って造る“確かな匠の技”。地震が多い国ですから、地盤が動けば動くほど構造物がしまっていくのです。今はそういう技がないために金物に頼っています。この匠の技が100年、200年もあるいは500年、1000年も木造建築物が残っていく要因になっているのです。

3つ目は、その建物を“住みこなす技”。たとえば、家のなかで火を焚きますね。火としての活用は灯りとして、暖をとったり、食であったりしました。と同時に、建築物を保存する役目もあるのです。囲炉裏で焚く火からでる煙が藁と木を燻製状態にして、虫を入れないとか、腐らせない効果があるのです。すなわち“磨きぬく技”があったのです。 いわゆる木を選ぶ力、そこに技を施す力、それを磨きあげて守っていく住みこなす力、この3つの力があったからこそ、木造建築物が高温多湿の風土のなかでしっかりと残ってきたのだと私は思います。

只浦:この3つのなかで、木を選ぶ力が間違っていたのか、技が間違っていたのかというと、風雪・地震にも耐えて残っているのですから、それらは間違っていないのです。

つまり、住みこなす技がなくなってしまったということなのです。最近は近代文明と言われ、住まいの空間のなかで電気・ガス・石油がありますから、火を焚かなくていいわけです。囲炉裏はいらなくなりました。気がついてみると、火の焚けない住空間になっています。これが大きな間違いだと思います。板を磨くなどという住みこなす術は誰もやっていませんね。全部消費で使い捨ての論理です。木造建築ならば、自然の木を切るわけですが、1本1本の木が持っている生命力がある間は、せめて十分に使いこなすというのが、人間に与えられた責任だと思います。使いこなしてから地に返していくというのが、自然界のマナーだと思います。

只浦:木に聞いてみないとわかりませんが(笑)、有名な棟梁によりますと、樹齢100年の木は100年もつと言うんです。つまり、育った年数が100年ならば、用材として切って使った場合に、最低100年はもつということです。今や大消費時代に入り、樹齢30年の木を使っているので、30年しかもたないということなのです。

その棟梁は「檜は80年でようやく大人になる」と言うんです。そして桧皮葺(ひわだぶき)といって、立木のまま採取して屋根葺き用に使います。檜は皮を剥かれても枯れず、またもとのような皮になるのです。 木を伐採して、もう一度植林してその木が育っていく期間が約100年のサイクルになるのです。だからその間は建築物を壊してはいけないということで、100年使える家を建てるというのは、あたりまえのマナーだと思います。それが、自然界における人間のマナーですよ。今世紀はもう一度、「自然界のなかの人間」という視点で見つめ直す時代ではないでしょうか。そういう意味でも、古木を利用する建築は決して無意味ではないと思っています。 それは人間社会も同じだと思うんです。社会で60歳まで仕事を一生懸命してきた人たちが、定年を迎えると、まるで“人生の終着駅”に到達してしまったかのように思い込んでいるのではないでしょうか。私はそうではないと思います。それぞれの人間が一人前になるように、社会がその人が60歳になるまで投資してきたのだと考えています。だから、60歳になったら社会に対する役目が終わるのではなく、これからは、社会に還元する義務があるのではないかと。 |

只浦:60歳まで社会が投資して作り上げてきたわけですから、定年退職した人たちは、いろいろな知恵をもった宝庫です。その知恵を社会に向けて還元したり、発信していくべきだと私は考えます。そこで、高齢者たちが長年の知恵を活かしてお互い生活する「村」を作ったらどうだろうか、と考えました。高齢者たちによる、新しい「村」づくりの壮大な実験を試みる「エルダーズヴィレッジ構想」を私は考えました。

只浦:その基本構想は昔からある「結社会」です。お互いを助ける相互扶助の精神が基本理念です。 “向こう3軒両隣り” という言葉がありますね。老後を社会、施設、行政などに委ねるのではなく、自分たちで助け合いながら守っていく社会を目指していきます。

今や多くの人たちは、所有権に惑わされなくてもいい時代ではないでしょうか。ちょっと価値判断を変えてみると、所有権に執着しないで、もっと豊かな経済活動ができるのではないだろうかと思います。たとえば、トマトを日本一美味しいく作ることも可能なのです。彼らは、時間と精神的余裕があり、研究心も強いですから、世界一美味しいトマトだって可能です(笑)。利潤を追求する必要はないわけですから。そして、そこで子供たちを教育し、地域の子供たちに還元していくのです。 生まれてきて、自分の子どもを一定の期間育て、社会の戦士になったら都市に送り出し、60歳になったら再び田舎に戻り、次世代の子どもたちに知恵を還元する。その循環を上手にしていけば、地方と都市とは共存共栄が可能です。そうすれば、過疎なんて嘆く必要はなくなるのではないでしょうか。 西会津町では、「豊かにおしゃれに老後を暮らそう」という趣旨で、西ドイツの山岳地帯のガルミッシュ地方をモデルにしようと考えたそうです。医療費の負担を少なくしようとして、ちょっとでも風邪をひきかけたら町の保健室とテレビ電話で連携して、山村まで交通体制を作り、軽いうちに治療しようと考えました。そうすることで、医療費が安くすみます。その結果、国民健康税が20%を削減したそうです。“おしゃれに年寄りの生活を愉しもう”をキーワードに、私の「エルダーズヴィレッジ構想」の研究会が発足しました。 こういう環境を“ついの棲家”として、人生の最晩年を大きく花咲かせ、次世代への知恵やメッセージを贈ることの素晴らしさ、楽しさを大いに実感して享受していける場が、私の求める「エルダーズヴィレッジ」です。

只浦:そうです。混乱と激変する社会の中で困難を乗り越えてきた老人たち。そして100年、200年と風雪の中で生き残ってきた村の民家(古民家)。私にはどちらも「知恵の結晶体」そのもののように思われます。古民家が培ってきた色合いと老人たちの味わい深い表情は、どこか共通した風格、風合いを感じますね。

|

只浦:『三澤屋』は昭和62年から営業を始めました。

高遠そばは、たっぷりの大根おろしとかつお節をだし醤油に混ぜて食べます。食文化も一緒にお殿様についてきましたので、そういう歴史的なおそばの食べ方が会津には残っています。私はそば屋として、どういう形でやっていこうかと考えたときに、ネギをまるごと1本ですくって食べたら面白いのではないかな、というほんの遊び心で考えました。これでけっこう愉しんでもらっています。ネギは薬味としてそのままかじりながらなくなっていけばいいんです(笑)。

只浦:正直言って、こんなに人気が出るとは思いませんでした(笑)。試行錯誤しながらいろいろやってきましたが、今はおそばとお餅がメインです。大内宿ではお米がなかったので、お米がとても貴重でした。お米をどうやって量を増やすか、糧として粟を入れたり、きびを入れたり、とちのみを入れたりしてボリュームアップさせます。この辺では、お客様におもてなしをすることを“そば餅の振る舞い”と言います。そういう意味でも、三澤屋ではとちのみを使ったお餅と高遠そばを主ににしています。囲炉裏を囲んでゆったりと食事を愉しんだあとは、三澤屋のアンティークなサイホンで煎れたコーヒーで、心身共に安らいでいただきたいと思っています。

只浦:食は愉しいですね。建築は打ち合わせしてから1年かかりますが、その長短が面白いですね。建築は長く食は短いです。食べた瞬間に結果が出ますから、お客さんの反応もすぐわかります。

パン屋も始めたのですが、「いわなサンド」を考えて、最近人気が出てきました。 |

只浦:大内宿に住む人間として、これからもずっと愛される集落でありたいと願っています。今、大内宿に年間に100万人が来ていますが、冬は雪のなかで埋もれて寒村になるんです。しかし、冬の大内宿は冬化粧でとてもきれいなんです。そのきれいな冬景色を観てもらおうということで、昭和62年から“大内宿の雪祭り”(毎年2月の第2土曜日に開催)を始めました。最初は、「会津復古会」の人たちがスポンサーになって、会津鶴ヶ城の前でやりました。それを大内宿でやったほうが面白いだろうと思って、私が強引に年寄りの賛同を得ましてやりました。そうしたら、爆発的に悪乗りしましてね、翌年からは私ぬきでもしっかりと今の雪祭りになっているんです(笑)。大内宿の冬の魅力をどう訴えるかということで考えたものです。今年で19回目になりますが大盛況です。雪祭りの夕方、村の若い衆が裸のふんどし姿で、高倉神社から火をもらってきます。雪灯篭を各家に立てるんですが、そこにもらってきた火を1つ1つ燈していくのです。そのイベントを見るツアーで近くの温泉宿はどこでも満室になります。夏にも“夏祭り”を企画して、プライベート音楽会ということで、平成8年から三澤屋の前でフラメンコの踊りをやっています。このような村興しで活性化を図っていこうと思っています。

私自身に関しましては、モノを造ってきていますから、足跡がはっきり残っています。古材だけはたくさんストックしてあります。日本の木造建築の古材を使って、これからは、インターナショナル的に融合させていきたいのです。ラテン風に使ったり、ヨーロピアンに使ったり、中華風に使ったりと、日本の古材はそれを許容する力を持っていると私は思います。いろいろな古材を使って思いっきり建築で遊んでみたいんです(笑)。マンションの住空間にも古材が見られるようになってきましたが、今あるものを有効活用しなくてはいけない、と考えます。それが私の生き方でもあるのです。 |

|

懐かしい日本のふる里に帰ってきたような郷愁を誘う大内宿の軒並み。そこで生まれ育った只浦氏は、紆余曲折を経て、古民家と古木に魅了し、古さと新しさが調和した建築美学を追求し続けています。自分の失敗談を明るく語り始め、老人と古木はどちらも刻み込まれた年輪が風格となった知恵の結晶体、とおっしゃられたのには感動しました。常に「自然界のなかの人間」という視点で、郷土である大内宿を愛し、大内宿の発展のために取り組む姿に敬服させられます。益々のご活躍をお祈りいたします。

|

|

1954年福島県大内宿生まれ。『三澤屋』久右衛門九代目。高校卒業後、大手ゼネコンに入社。実家に戻り、1年間農業に従事する。その後、建築界に再就職。昭和55年(株)東建を設立し、代表取締役。古民家の利用、古材の再利用するオリジナルな建築分野を確立し、「会津葵本店」をはじめ、民宿・住宅・レストラン・居酒屋など、東京都内でも展開している。平成5年度毎日新聞社:論文の部で「結社会の実現を目指す、エルダーズヴィレッジ構想の提案」を発表し、「準毎日郷土提言賞」を受賞する。

|

||

|

三澤屋:福島県南会津郡下郷町大内字山本26-1

TEL:0241-68-2927 FAX:0241-68-2560 営業時間:10:00~16:00 株式会社東建:TEL:0241-68-2561 |

年輪を重ねることはそれなりに愉しい人生

- Vol.24 浅田顕 氏

後藤義治 氏 - Vol.23 萩原 かおり 氏

- Vol.22 堀江眞美 氏

- Vol.21 原田忠幸 氏

- Vol.20 齋藤佳名美 氏

- Vol.19 花れん 氏

- Vol.18 宮澤崇史 氏

- Vol.17 常磐津千代太夫 氏

- Vol.16 尹貞淑 氏

- Vol.15 土屋郁子 氏

- Vol.14 内野慶子 氏

- Vol.13 浅田顕 氏

- Vol.12 桜林美佐 氏

- Vol.11 出石尚三 氏

- Vol.10 只浦豊次 氏

- Vol.9 和田三郎 氏

- Vol.8 小林洋 氏

- Vol.7 永井明 氏

- Vol.6 ラモン・コジマ 氏

- Vol.5 母袋夏生 氏

- Vol.4 吉村葉子 氏

- Vol.3 伊達晟聴 氏

- Vol.2 辺真一 氏

- Vol.1 柳澤愼一 氏

年輪を重ねることはそれなりに愉しい人生

- Vol.24 浅田顕 氏

後藤義治 氏 - Vol.23 萩原 かおり 氏

- Vol.22 堀江眞美 氏

- Vol.21 原田忠幸 氏

- Vol.20 齋藤佳名美 氏

- Vol.19 花れん 氏

- Vol.18 宮澤崇史 氏

- Vol.17 常磐津千代太夫 氏

- Vol.16 尹貞淑 氏

- Vol.15 土屋郁子 氏

- Vol.14 内野慶子 氏

- Vol.13 浅田顕 氏

- Vol.12 桜林美佐 氏

- Vol.11 出石尚三 氏

- Vol.10 只浦豊次 氏

- Vol.9 和田三郎 氏

- Vol.8 小林洋 氏

- Vol.7 永井明 氏

- Vol.6 ラモン・コジマ 氏

- Vol.5 母袋夏生 氏

- Vol.4 吉村葉子 氏

- Vol.3 伊達晟聴 氏

- Vol.2 辺真一 氏

- Vol.1 柳澤愼一 氏