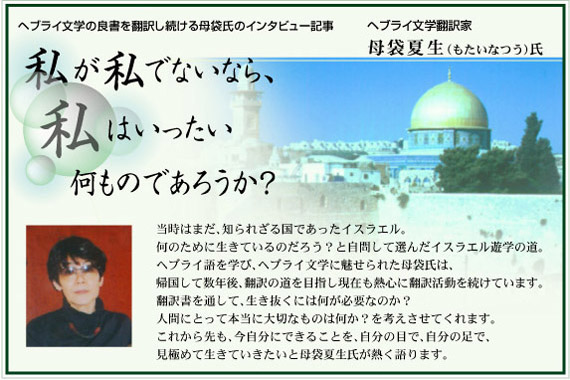

母袋(敬称略):イスラエルは当時の日本では全く知られていない国でした。私は大学卒業後、教師をしていたのですが、当時はイスラエルの

キブツ(KIBBUTZとは「集まる」を意味するヘブライ語。通常「農業共同体」と訳される)の教育が、日本では「教育のユートピア」とされていました。キブツの教育が魅力的だと思いましたので、教育者として、そういう理想的な教育を自分の目で見なくてはと思ったのです。

もう1つの理由は、私自身としては、当たり前のように敷かれた道を歩きたくないという思いがあったのです。その当時は、「24,5歳になったら結婚をし、30歳までにはよいお母さんになる」というような社会構造でしたが、「私が今、そういう道を歩んだら、不満だらけの人生を送るだろう」と思ったのです。「自分自身の人生を真剣に生きていないんじゃないか?」という疑問もありました。だから、これだという自信が欲しかったんです。その自信を持つためには、「自分の人生なのだから、自分で選ばなくてはならない」と思ったのです。そうしないと、周囲がいろいろと決めてしまいます。1年間論文を出したり情報収集をしたりと、周到に用意を進めました。そして、仕事を辞めて留学しました。

「今自分ができることを、自分の目で、自分の足で、見極めて生きていかないと、芳しい30代、40代を迎えられない」と、ちょっと切実な恐怖感があったと思います。

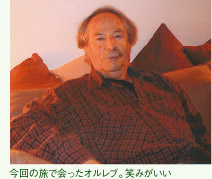

「あっちが、僕たちの寝室だ、あそこに小さな机があって、そこが僕の書斎なんだよ」と言うのです。書斎らしい書斎があるわけでなく、寝室の片隅で世界的なベストセラー『壁のむこうの街』を書いていたのか、とちょっと嬉しくなりました。

「あっちが、僕たちの寝室だ、あそこに小さな机があって、そこが僕の書斎なんだよ」と言うのです。書斎らしい書斎があるわけでなく、寝室の片隅で世界的なベストセラー『壁のむこうの街』を書いていたのか、とちょっと嬉しくなりました。